Appel à communication : « Corps en guerre (XVIe-XXIe siècles) » [Colloque international pluridisciplinaire, 2026, 25-26 nov.] / DL : 16 janvier 2026

Clarisse Couturier GarciaCorps en guerre. (É)preuve(s) du corps : approches historiques, littéraires et artistiques du corps en temps de guerre (XVIe-XXIe siècles)

Université Bordeaux Montaigne en partenariat avec l’Université Paris Nanterre et le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

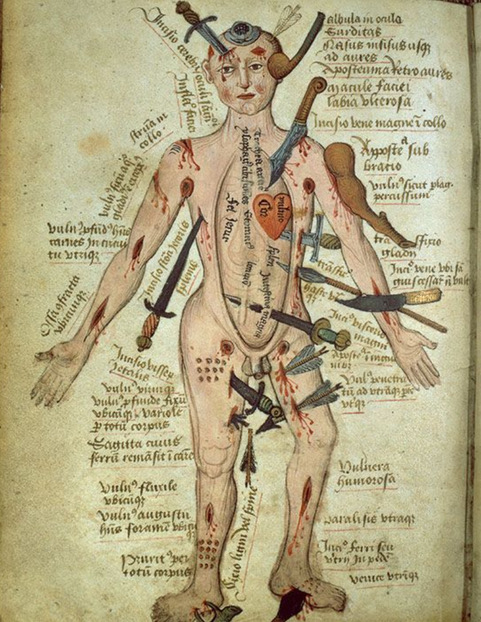

Depuis plusieurs années, la question du corps en temps de guerre intéresse les chercheurs et les chercheuses en sciences humaines et sociales. Dans le contexte de mise à l’épreuve paroxystique du combat, le corps est placé à la croisée de l’enveloppe individuelle et de l’expérience collective. Ainsi défini comme objet d’étude, il a permis de renouveler notre compréhension du fait guerrier et s’est inscrit, plus largement encore, au cœur des renouvellements sur les représentations sociales, culturelles et anthropologiques qui lui étaient liées [1]. Ce colloque entend poursuivre ces réflexions sur le temps long en croisant l’histoire, la littérature et les arts pour proposer une histoire sensible du corps dans un contexte de guerre, que ce dernier concerne le moment et la préparation de l’affrontement, la guerre civile ou les entreprises génocidaires.

Comment les historiens, les écrivains ou les artistes se positionnent-ils face aux épreuves que la guerre imprime aux corps des soldats, des blessés, des civils touchés par les combats, voire aux cadavres outragés par un ennemi désireux de porter atteinte à leur dignité ? Quels sont les enjeux (description, exploration anatomique, exposition, témoignage, figuration, transfiguration) de leurs représentations de la douleur et du trauma ? Comment investissent-ils le champ du sensible ? Sur et dans les corps, quels témoignages, empreintes et preuves l’horreur de la guerre laisse-t-elle en héritage ? Les « preuves » corporelles et les blessures marquent-elles différemment les hommes et les femmes ?

La visée du colloque est pluridisciplinaire. Les communications pourront alors explorer les nombreuses dimensions du corps soumis aux souffrances et aux traumas dans toutes les formes d’expressions historiques, littéraires ou artistiques.

Argumentaire

Le rapport au corps meurtri et à la douleur est différent selon qu’il s’agit de son propre corps ou de celui d’autrui. Parce que l’expérience sensible diffère selon les époques et selon les lieux, selon qu’elle est singulière, solitaire, ou partagée, collective, voire politique, on pourra explorer avec intérêt les divers degrés de sympathie, voire d’empathie qui affectent l’historien, l’écrivain ou l’artiste exposé au corps souffrant de l’autre, quand l’objectif n’est pas de faire corps avec cette douleur, de l’endurer, la supporter soi-même pour porter secours ou rendre justice.

Face à la douleur vécue ou en train de se vivre dans son propre corps, l’on pourra confronter avec intérêt les enjeux de l’exercice autobiographique au travail de medium de l’historien, du journaliste, du poète, du romancier [2], du dramaturge ou de l’artiste [3].

Appréhender le corps en guerre, c’est se placer à hauteur d’homme ou de femme pour interroger l’expérience physique et psychologique des acteurs qui participent aux combats ou qui les subissent. La situation de guerre transforme les corps : celui du soldat est dressé et façonné pour répondre aux épreuves des combats [4], il doit aussi s’adapter à l’environnement nouveau et déroutant que constitue le champ de bataille. Cet habitus guerrier a pour conséquence de produire une mécanique du corps pensée pour forger une discipline physique et émotionnelle nécessaire en vue d’endurer l’intensité de la violence [5]. Cet aspect renvoie à la dimension sensible et sensorielle de la guerre. Étudier le corps en guerre revient à engager une réflexion féconde sur l’agression des sens, sur les seuils de tolérance physiques et mentaux des acteurs, mais aussi sur les transgressions possibles qui viennent repousser les limites du tolérable et de l’intolérable [6]. De telles problématiques valent aussi pour les civils dont les corps, non préparés aux combats, doivent apprendre à vivre avec le conflit pour survivre [7]. Les réflexions doivent également prendre en compte le corps de cet autre que l’on cherche à dominer ou à détruire. Les sévices imposés au combattant adverse ou à sa dépouille, de même que certains rituels de déshumanisation et d’animalisation de l’ennemi ouvre des perspectives intéressantes sur la façon dont le corps devient un médium pour dire et montrer sa supériorité, ou sa vulnérabilité.

Au-delà de l’expérience de la bataille affleureront des interrogations sur les représentations. Durant le temps des combats se construit l’image du corps guerrier, lequel se trouve entouré d’une charge symbolique forte destinée à prouver la bravoure du soldat. L’uniforme, le port d’armes ou des marques de virilité exacerbées contribuent à glorifier les corps et leur accorder une supériorité qui se heurte pourtant à la violence et à la fragilité de l’existence [8]. Les séquelles physiques et psychologiques interrogent le regard porté sur le corps désormais meurtri, tant par les combattants que par la société [9]. Une fois la bataille terminée se pose également la question du statut et de la place des corps invalides au sein d’une société pacifiée [10]. Les corps font-ils œuvre d’histoire, de mémoire consciente et inconsciente ? Peut-on faire du corps survivant ou du corps mort la preuve de son engagement, de la défense d’une cause ou de son pays ? L’objet artistique ou littéraire en vient-il à incarner la violence subie une fois la guerre et le corps combattant disparus, ou est-ce trahir le vécu ? À quel moment l’in(tro)spection devient-elle autoscopie ? Peut-on transcender sa propre expérience, sensible, de la guerre dans une production artistique ou littéraire [11] ? L’écriture, la poésie ou l’art participent-ils d’un processus cathartique ? Réciproquement, les vertus potentiellement thérapeutiques de la représentation de la souffrance excluent-elles toute dimension esthétique ? Enfin, comment dépasser l’engagement, la révolte, ou la fascination exercée par la représentation de la violence corporelle ?

D’un point de vue strictement poétique, styles et manières sont nécessairement affectés par les stigmates de la douleur, ou par la volonté de la transcender. Quelles seraient alors les marques stylistiques de l’expression ou de l’écriture traumatique ? Se situent-elles dans le lexique, dans les images, dans la distorsion des discours ? Si, dans l’art, la douleur s’imprime parfois dans la matérialité de la pratique (supports, technique et gestes, conditions de réalisation) en va-t-il de même pour la littérature ? Y a-t-il des formes spécifiques pour représenter les corps meurtris ? Et si la blessure nourrit la création, traumatisme et hantises n’en sont-ils pas des empêchements ? La plus grande épreuve du corps n’est-elle pas le silence[12] ? Jusqu’où aller pour dire l’indicible ? Quelles manières, quels subterfuges, quelle performativité s’offrent à l’artiste pour hurler sa douleur en temps de guerre ? Est-il condamné à un art « en creux », un art en quête d’une réception qui lui serait favorable dans des temps plus apaisés ?

Notes : voir pdf.

Axes de réflexion (non exhaustifs)

Expériences du corps en guerre

o Dressage et façonnage du corps pour la guerre

o Expérience sensible et sensorielle du corps en guerre

o Le corps du non combattant face à la guerre

Représentations

o enjeux sémiotiques liés au corps en guerre

o la place du corps : corps visible, corps invisible, corps montré ou invisibilisé

o glorification du corps guerrier/déshumanisation du corps vaincu

o les corps absents, les preuves manquantes

o le corps-mémoire, le corps mémoriel, le corps témoignage

Poétique du corps souffrant

o genres, formes, manières, syntaxes, lexique : le style à l’épreuve de la douleur

o caractéristiques esthétiques et poétiques de l’expression post-traumatique

o incorporer l’épreuve (les preuves) dans l’art et la littérature

Dépasser l’épreuve / les preuves

o guérisons

o résiliences

o silences

Modalités de réponse

Pour questionner ces enjeux esthétiques, éthiques, historiques et poétiques de la représentation des corps meurtris en temps de guerre, les communications ne dépasseront pas 20 minutes. Afin de privilégier la pluralité des approches, des méthodologies de recherche et des subjectivités, nous pourrons accepter des propositions outrepassant les cadres traditionnels des travaux universitaires (conférences-performances par exemple, récits de pratique artistique). Les approches comparatives ou transnationales, de même que les études portant sur des contextes extra-européens, seront également considérées.

Les propositions de communication (rédigées en français ou en anglais), d’une longueur maximale de 2500 signes (espaces comprises), sont à envoyer à l’adresse suivante :

Chaque proposition devra être accompagnée d’une courte présentation et d’une bibliographie indicative.

La date limite de l’envoi des propositions est fixée au 16 janvier 2026.

La décision du comité scientifique sera communiquée au plus tard le 27 mars 2026.

Comité d’organisation / Organization committee

Julie Chabroux-Richin, Docteure, CSLF, U. Paris Nanterre

Clarisse Couturier-Garcia, Docteure, Plurielles, U. Bordeaux Montaigne

Gautier Mingous, MCF, CEMMC, U. Bordeaux Montaigne.

Comité scientifique / Scientific committee

Eric Benoît, PU, Plurielles, U. Bordeaux Montaigne

Flavien Falantin, Ph.D., Assistant Professor, Colby College, Maine, USA

Paméla Grimaud, Conservateur du Patrimoine, DRAC PACA

Marc Lamonzie, Doctorant, CEMMC, U. Bordeaux Montaigne

Jérôme Laubner, MCF, IRCL, U. Montpellier Paul-Valéry

Lionel Pabion, MCF, VIPS2, U. de Rennes

Jennifer Ruimi, MCF, IRCL, U. Montpellier Paul-Valéry

Paul Vo-Ha, MCF, IHMC, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne

A découvrir :

2022, 1er janvier : l'UR Plurielles voit le jour

À tous et toutes les chercheurs et chercheuses de Plurielles, nous souhaitons une lumineuse année 2022 !Que le lancement de notre équipe rayonne de vos découvertes.Sans oublier de vous garder tous et ...

2022, 17 janv. : Thème Traduction, plurilinguisme et cosmopolitisme [Réunion]

La rencontre des chercheurs intéressés par le thème transversal « Traduction, cosmopolitisme, plurilinguisme » aura lieu le lundi 17 janvier 2022 de 15h à 16h30 en H 106.Pas de lien zoom. Pour tout re...

Consultez nos séminaires

Consultez ICI la liste de nos séminaires

2022, 1er av. : Enseigner la Bible en traduction dans le secondaire [Conférence de Claire Placial]

Vendredi 1er avril 2022 – 9h30-12h30 salle I003 - entrée libreDans le cadre du séminaire « Le geste comparatiste entre pensée de la traduction et tact critique »Conférence de Claire Placial : Enseigne...