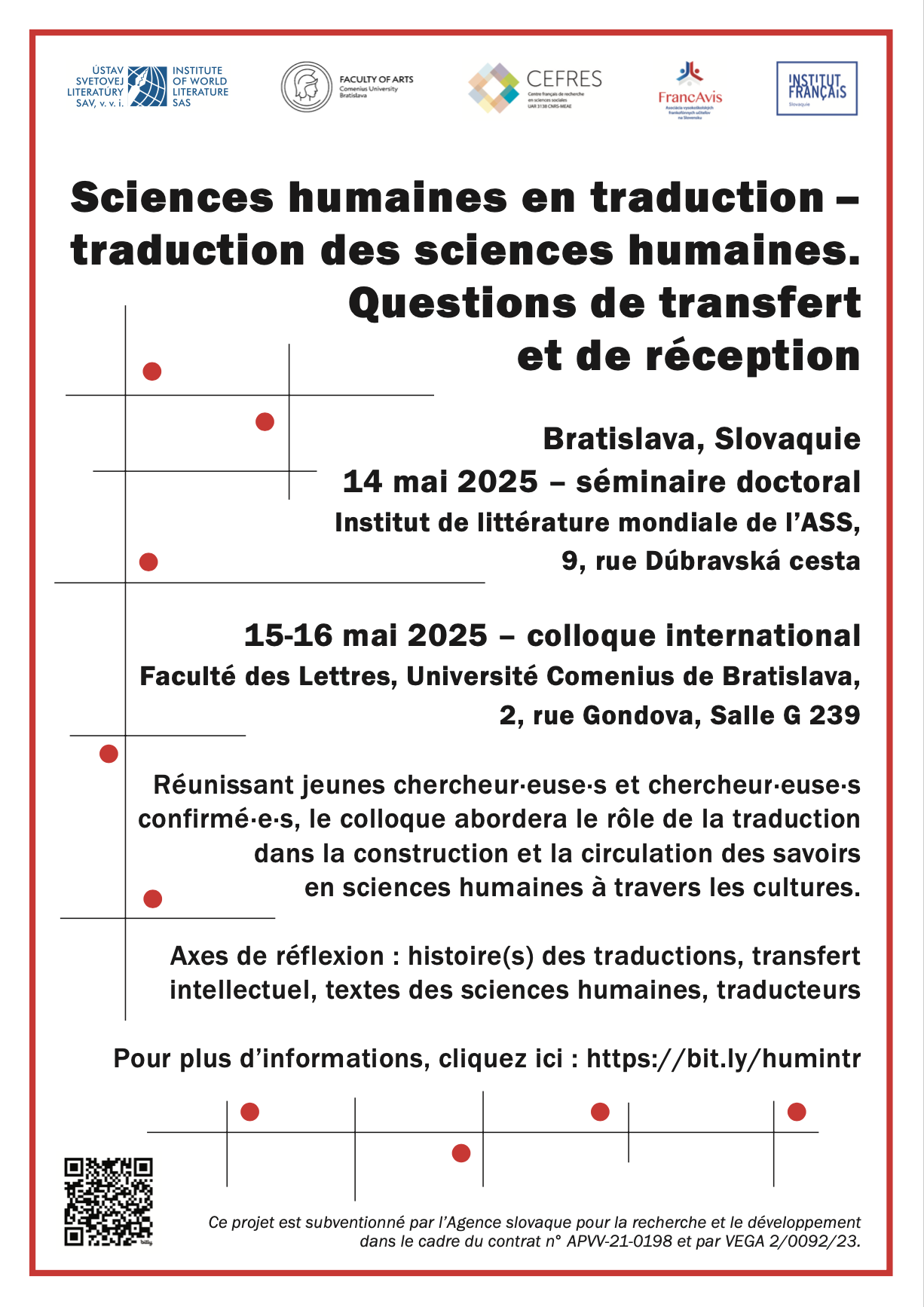

2025, 15 et 16 mai, Bratislava, Slovaquie Colloque international "Traduire les sciences humaines - les sciens humaines en traductions. Question de réception et de tranfert"

Isabelle PoulinColloque international bilingue

Sciences humaines en traduction – traduction des sciences humaines. Questions de transfert et de réception / Humanities in Translations – Translation In Humanities. Exploring Transfer and Reception

15 et 16 mai 2025, Institut de littérature mondiale, Bratislava, Slovaquie

Programme en pièce jointe

Argmentaire

La science est l’un des facteurs les plus importants de la vie culturelle. C’est elle qui donne le pouvoir aux nations. Puissant catalyseur du développement culturel, elle constitue une activité éminemment morale dont le perfectionnement est un devoir sacré de l’homme.

Ján Lajčiak : La Slovaquie et la culture (1920)

La traduction a favorisé l’essor de la civilisation et de l’érudition européennes dès l’Antiquité romaine. Au fil de l’histoire, elle a revêtu des formes variées, à commencer par la traduction de textes sacrés qui est devenue la pierre angulaire de plusieurs littératures nationales. Parmi d’autres jalons importants de la traduction, on citera la translatio studii et le rôle des grands centres culturels de l’Occident médiéval (en particulier Tolède avec son école de traducteurs) dans la diffusion des connaissances antiques, ou encore la différenciation progressive et, somme toute, très provisoire entre traduction littéraire et traduction spécialisée. La seconde moitié du XXe siècle, quant à elle, a vu naître des typologies plus nuancées, établies par la nouvelle génération de théoriciens sur la base du genre du texte original ou de la nature des pratiques traductives. À l’heure actuelle, est explorée la traduction des sciences humaines et sociales comme un moyen de faire circuler des idées et du capital symbolique dans une situation d’asymétrie des cultures, des langues et des champs académiques (P. Bourdieu).

À mesure que l’espace géopolitique se mondialise, les savoirs véhiculés par les traducteurs en sciences humaines et sociales (philosophie, sociologie, histoire, histoire de l’art, linguistique, théorie littéraire, théologie, etc.) s’inscrivent dans un contexte culturel et sociologique de plus en plus complexe. Certaines voix vont jusqu’à remettre en question la capacité des textes traduits à transmettre les savoirs de façon fiable. Toujours est-il que la traduction met en valeur les résultats de la recherche, protège le patrimoine intellectuel et témoigne des attitudes changeantes de la société à l’égard des sciences ; en ce sens, elle constitue l’un des éléments fondamentaux de la mémoire culturelle. En plus d’être un moyen d’acquisition des connaissances et un outil de travail indispensable à la recherche et à l’enseignement universitaire, la traduction de textes clés en sciences humaines et sociales crée progressivement un « thésaurus des savoirs », rend hommage aux grands penseurs, et fixe un corpus d’œuvres dont la disponibilité dans telle ou telle langue est un signe de prestige culturel.

Il serait même possible de voir dans la traduction des sciences humaines et sociales une véritable activité de recherche, un processus dialogique et interactif qui naît soit de l’intérêt du traducteur pour une tradition de pensée particulière, soit – dans une perspective plus pragmatique – de la nécessité de fournir un bagage de connaissances aux étudiants (traduction à des fins pédagogiques) et au reste de la communauté académique (traduction comme mode de diffusion scientifique). Ainsi, le traducteur tient une position de médiateur entre différentes langues, différentes traditions de pensée et différents patrimoines intellectuels, ce qui n’est pas sans effet sur ses choix traductifs. En même temps, il joue le rôle de promoteur des savoirs, voire d’agent culturel au cas où l’auteur traduit serait un « classique ». Contrairement à la traduction littéraire, la traduction des sciences humaines et sociales devrait être confiée à des experts du domaine concerné. En effet, le texte traduit s’avère très sensible à tout ce qui peut nuire à sa qualité, qu’il s’agisse de facteurs externes (obstacles de nature institutionnelle, pressions idéologiques, censure) ou internes (incompétence professionnelle ou linguistique du traducteur, travail éditorial bâclé).

Le colloque jettera un éclairage nouveau sur la situation du transfert intellectuel et de la traduction en Europe en observant les différences et les similitudes entre l’Europe occidentale et l’Europe centrale et orientale.

Manifestations associées

colloque

A découvrir :

2022, 1er janvier : l'UR Plurielles voit le jour

À tous et toutes les chercheurs et chercheuses de Plurielles, nous souhaitons une lumineuse année 2022 !Que le lancement de notre équipe rayonne de vos découvertes.Sans oublier de vous garder tous et ...

2022, 17 janv. : Thème Traduction, plurilinguisme et cosmopolitisme [Réunion]

La rencontre des chercheurs intéressés par le thème transversal « Traduction, cosmopolitisme, plurilinguisme » aura lieu le lundi 17 janvier 2022 de 15h à 16h30 en H 106.Pas de lien zoom. Pour tout re...

Consultez nos séminaires

Consultez ICI la liste de nos séminaires

2022, 1er av. : Enseigner la Bible en traduction dans le secondaire [Conférence de Claire Placial]

Vendredi 1er avril 2022 – 9h30-12h30 salle I003 - entrée libreDans le cadre du séminaire « Le geste comparatiste entre pensée de la traduction et tact critique »Conférence de Claire Placial : Enseigne...